日々の気づき/ブログ

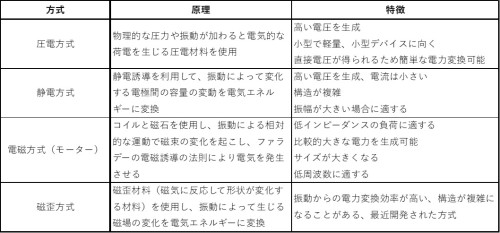

振動発電デバイスの解説:圧電方式、静電方式、電磁方式、磁歪方式の特徴と原理

振動発電デバイスには、圧電方式、静電方式、電磁方式、磁歪方式という4つの主要な方式があります。これらの方式は、振動エネルギーを電気エネルギーに変換するための異なる原理と特性を持っています。それぞれの方式について説明します。

圧電方式:

原理:圧電材料(例えば、セラミックスやポリマー)を使い、物理的な圧力や振動が加わると電気的な荷電を生じる現象を利用します。

特徴:高い電圧を生成できる。

小型で軽量/小型デバイスに向く

直接電圧が得られるため、簡単な電力変換が可能。

静電方式:

原理:静電誘導を利用して、振動によって変化する電極間の容量の変動を電気エネルギーに変換します。

特徴:高い電圧を生成できるが、電流は小さい。

構造が複雑になりがち。

振動の振幅が大きい場合に適している。

高いインピーダンスの負荷に適している。

電磁方式(モーター):

原理:コイルと磁石を使用し、振動による相対的な運動で磁束の変化を起こし、ファラデーの電磁誘導の法則により電気を発生させます。

特徴:低いインピーダンスの負荷に適している。

比較的大きな電力を生成可能。

しかし、サイズが大きくなる傾向がある。

振動の周波数が低い場合に適している。

磁歪方式:

原理:磁歪材料(磁気に反応して形状が変化する材料)を使用し、振動によって生じる磁場の変化を電気エネルギーに変換します。

特徴:振動からの電力変換効率が比較的高い。

構造が複雑になることがある。

他の方式と比べて、最近開発されている

これらの方式は、それぞれの利点と制約があり、用途に応じて選択されます。

まったくの私見ですが、小型軽量なデバイスや高い電圧が必要な用途では圧電方式が、大きな振動エネルギーを捉える必要がある場合には電磁方式が適しています。インフラ等で長期の使用を考えると磁歪方式がいいのではと思います。

専門は圧電ですが他の方式においても、用途探索や構造の最適化、回路や出口との組み合わせなどご相談ください。

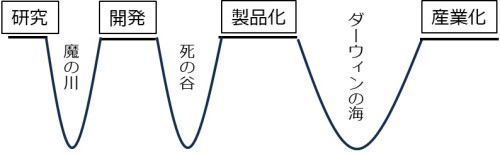

新規事業成功の秘訣:魔の川と死の谷を越える実践的戦略

新しいビジネスを立ち上げる際、多くの企業は予想外の障害に直面します。これらの障害はしばしば「魔の川」と「死の谷」と呼ばれ、製品開発から市場への導入までの道のりにおいて重要な役割を果たします。

魔の川:イノベーションの障壁

「魔の川」とは、基礎研究から製品開発フェーズへの移行を指します。この段階では、技術を市場のニーズに合わせて適用し、実用的な製品に変える必要があります。このプロセスで製品化の見通しが立たなければ、投資した資源が無駄になるリスクがあります。この障壁を乗り越えるためには、技術と市場の両方の理解が不可欠です。

死の谷:市場導入の困難

一方、「死の谷」は製品化から事業化への過渡期を指します。この段階では、生産ラインの構築や流通経路の確保など、膨大な資金と労力が必要となります。ここでリソースを失うと、事業に大きな打撃を受ける可能性があります。

ダーウィンの海:市場での生存競争

さらに、製品やサービスが市場に導入された後は、「ダーウィンの海」という新たな障害が待ち受けています。競合他社との競争、製品の差別化、顧客評価など、市場での生存競争に勝つことが成功への鍵となります。

解決策:フレキシブルな計画と継続的な評価

これらの課題に対処するためには、フレキシブルな計画と継続的な評価が必要です。私のコンサルティングやセミナーでは、新規事業創出時にこれらの障壁を念頭に置いてテーマを設定します。すべての問題を解決する魔法の解答はありませんが、計画に柔軟性を持たせ、市場や技術の変化に迅速に対応することが成功への鍵です。

新規事業の道のりは決して容易ではありませんが、これらの障害を理解し、適切に対処することで、成功への可能性を高めることができます。

参考:2024.3.4セミナー https://www.rdsc.co.jp/seminar/240314

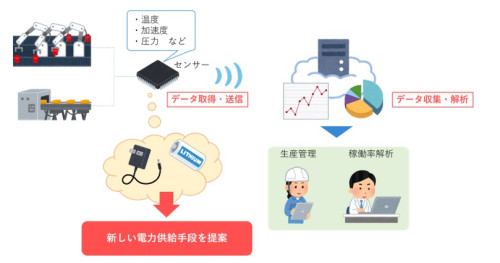

振動エネルギーから電力へ:圧電材料を用いた振動発電素子の革新的な開発とその応用

近年、再生可能エネルギー分野で注目を集めているのが、圧電材料を用いた振動発電素子です。この技術は、振動エネルギーを電気エネルギーに変換するために圧電効果を利用します。圧電材料は、機械的な圧力が加わると電気を発生する特性を持ち、この特性を活用して振動エネルギーを捕捉し、電力に変換するのです。

前回の日記でご紹介した東北大学の桑野先生の会社「仙台スマートマシーンズ」は、このような振動発電素子を開発しています。

仙台スマートマシーンズ株式会社 http://www.ssmcoltd.co.jp/

私自身、桑野先生とは共同で研究で何年間かは一緒にやっていました。

この技術の最大の特長は、環境からの微小な振動を利用できる点にあります。例えば、交通機関の振動や産業機械の動作による振動など、日常的に発生するエネルギーを捉え、利用することが可能です。

しかし、振動のような微小なエネルギーを利用して発電するため、大規模な電力の生成は期待できません。多くの方から「スマートフォンの充電は可能か?」という質問を受けますが、かなりの振動と時間が必要となるため、現実的ではありません。それでも、近年のセンサ技術の進歩により、低消費電力のセンサが多く開発されており、Bluetoothも低消費電力化が進んでいます。

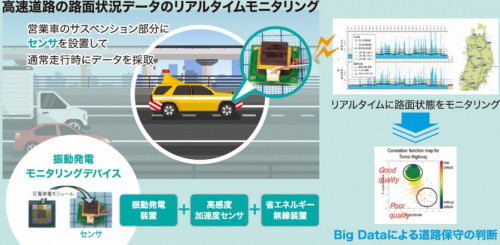

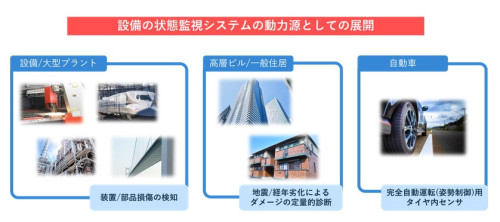

桑野先生のウェブサイトでは、自動車の振動を利用してセンシングする例などが紹介されていますが、用途は多岐にわたります。現在は大量生産されていないためコストは高いですが、適切な用途が見つかれば、実用化が進むと考えられます。

良い用途が思いついたら、ぜひビジネス展開を検討していただきたいです。何かご相談があれば、お気軽にお問い合わせください。

図は仙台スマートマシーンズHPより

MEMS関連 東北大訪問

この記事は、本当の日記です!

先月のことですが東北大学を訪問いたしました。

MEMSと言えば、東北大学の江刺先生ですね。デバイスに関する相談事があり、お訪ねしました。西澤記念館におられる江刺先生は、私の相談に対し、膨大な文献と具体的な実例を用いて丁寧に解説してくださいました。昔と変わらずお元気でいらっしゃり、とても安心しました。私の悩みも解決への方向に向かいつつあります。

また、戸津先生にもご挨拶をさせていただきました。現在、戸津先生はマイクロシステム融合研究開発センターの教授(センター長)を務めています。 マイクロシステム融合研究開発センターのウェブサイト MEMSのコインランドリーには多くの装置があり、研究開発を行う人々にとっては非常に有用な場所です。

翌日は、田中先生にデバイス評価について相談しました。 田中先生のウェブサイト 田中先生はビジネス面や業界の情報に精通しており、雑談を交えながら楽しい時間を過ごし、鋭いアドバイスをいただきました。

桑野先生にも表敬訪問をしました。桑野先生は「仙台スマートマシーンズ株式会社」を設立し、社長として活躍されています。ご自身が研究されたデバイスを社会に実装するために、起業家としての道を歩まれています。実用化にはまだ時間がかかりそうですが、振動発電素子は非常に興味深いデバイスです。 仙台スマートマシーンズ株式会社のウェブサイト

新規事業開発のパートナー:コンサルティングの実績とその効果

3年前、私はある企業の新規事業開発をサポートする機会を得ました。その企業は、自社の強みを活かす新規分野への発展を求めていました。私の役割は、その目標を達成するための具体的な提案を行い、戦略立案から実行までをサポートすることでした。

私の提案は、企業の強みと市場のニーズを結びつけるものでした。企業様の強みはニッチな分野でしたが、いくつかの新規事業のアイデアをご提案し、議論を重ねて有力な候補を選定いたしました。そして、その提案を具体化するために実験方法についてのアドバイスを提供し、さらに将来の顧客候補をイメージしたリストを作成することで、事業の方向性を明確にしました。

私のサポートから2年後、その成果は展示会にてプロトタイプの展示により証明されました。その展示会ではそのプロジェクトは注目を集め、その価値が認識されました。今はまだプロトタイプですが、これからさらに変化、進化していくものだと考えています。

私のサポートは、企業の事業だけでなく、企業メンバーの成長にも貢献したように思います。企業メンバーに新規事業のビジョンや戦略を共有し、彼らのスキルや知識を向上させるためのフィードバックやコーチングをOJTのような形で行いました。企業メンバーが自信を持って新規事業に取り組めるようにサポートしました。私自身も企業メンバーと一緒に学び、成長し、成功を喜ぶことができました。

新規開発事業には時間がかかりますが、その価値は大きなものです。実践的なコンサルティングで、一緒に成長を実現しましょう。新たに一緒に価値を創造しませんか?私の経験と知識を活用して、御社の事業を次のレベルへと引き上げましょう。