日々の気づき/ブログ

新規事業創出:地方活性化のためのトラフグの陸上養殖について

トラフグの陸上養殖について

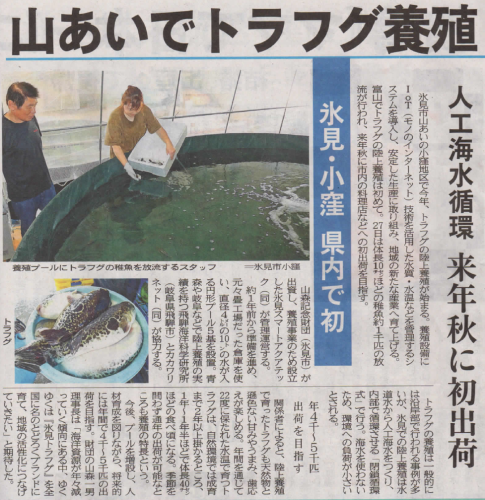

7月に、富山県氷見市で養殖事業の会社を立ち上げました。

約5年前にコンサル先の企業と人工海水を共同開発したことをきっかけに、養殖メーカーとのお付き合いが始まりました。私自身は、地域活性化の構想や会社の利益の仕組みづくりを担い、企画を進めてきました。

地方の活性化が大きな目的のため、大企業のような大規模なものではなく、地域の特長を活かした養殖を目指しています。

地域ブランド化

ふるさと納税との連携

地元の旅館や飲食店との協働

地域産物を餌に取り入れることでの差別化このモデルを他の地域にも展開できればと考え、活動を続けています。

企業様や地方自治体など、ご関心のある方がいらっしゃいましたら、ぜひご連絡ください。

なお、私自身は半導体や素材が専門なのですが、新規事業って全く同じなんですね。

お魚さんからパワー半導体まで頑張ります !

ピッチイベントに参加しました。

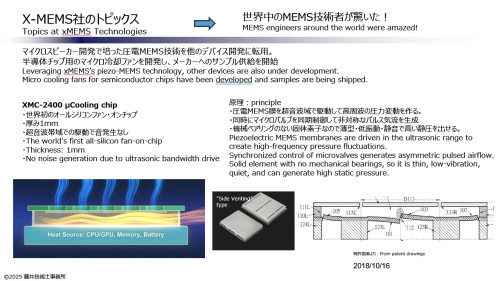

世界を驚かせたxMEMSの「オールシリコン」マイクロ冷却チップ

世界を驚かせたxMEMSの「オールシリコン」マイクロ冷却チップ

半導体の高性能化が進む中、課題のひとつが熱対策です。CPUやGPU、メモリ、バッテリーなどの発熱は、製品性能や寿命に直結します。そんな中、米国のxMEMS Technologiesが開発したXMC-2400 μCooling chipは、世界中のMEMS技術者を驚かせました。

このチップは、もともとxMEMSが培ってきた圧電MEMS技術をマイクロスピーカーから転用したもの。半導体パッケージ上に載せられる世界初のオールシリコン製ファン・オン・チップです。厚さはわずか1mm、超音波帯域で駆動するため、耳に聞こえる騒音が発生しません。

技術の仕組み

圧電MEMS膜を超音波帯域で振動させ、高周波の圧力変動を発生。この変動をマイクロバルブで同期制御し、非対称のパルス気流を作ります。従来のような機械ベアリングがないため

・超薄型

・低振動

・静音

といった特長を実現しています。

応用の可能性

このμCooling chipは、特に狭いスペースでの冷却が求められる半導体パッケージに最適です。スライドの例では、CPU/GPUやメモリ、バッテリーの熱源上に直接配置し、効率的に放熱できることが示されています。従来の冷却ファンでは難しかった、薄型デバイスや静音が求められる機器への応用が広がりそうです。

まとめ

xMEMSのXMC-2400は、冷却技術におけるパラダイムシフトを予感させます。超音波駆動の無接触ファンは、従来のメカニカル構造の常識を覆し、電子機器の設計自由度を大きく広げる可能性を秘めています。サンプル出荷も始まっており、近い将来、私たちが手にするデバイスにもこの技術が搭載される日が来るかもしれません。

MEMS技術者の皆さん、一緒にこれを超えるようなMEMSを作りましょう!

デジタル化と信頼の価値の変化

先日のブログで、ものづくりにおけるデジタル化の影響について話をしました。

今回の話は、それをさらに掘り下げた内容です。

あるSNS投稿で、「商社から低コストばかりを求められ、事業が成り立たない!」という声を見かけました。この背景にも、やはりデジタル化の影響があると感じます。

かつては、顔なじみの業者や商社との“長年の付き合い”や“信頼関係”をベースに取引が行われていました。多少コストが高くても、「あの会社なら大丈夫」という信用で選ばれていたわけです。しかし、デジタル化によって状況は大きく変わりました。

世界中の企業とワンクリックで比較される仕様が明確になりました簡単なものはどこでも作れるオーバースペックな品質は仕様に現れず、差別化にならない信頼や信用も、納期と仕様を満たしていれば、価格競争に吸収されてしまうこうして、“目に見えない価値”が通じにくい時代になっています。結果、製品は仕様通りに動けば十分とされ、コストがすべての判断基準になりやすくなりました。仮にすぐに壊れたとしても、「設計の問題」と片づけられるかもしれません。

では、どうするか?

既存製品を作り続けるなら、海外メーカーに勝てるような超低コスト化を目指すしかありません。ですが、それも限界があります。だからこそ、「コストではない何か」で勝負しなければならない時代です。

私は、「意味のあるもの」「価値の本質」に立ち返る必要があると思います。価格では測れない新しい価値、新しいニーズを見つけ出し、それを形にしていく。それが、これからのものづくりに求められている姿ではないでしょうか。

社会は変化しています。競争も厳しくなっています。ですが、だからこそ今、新しいものを生み出すチャンスもまた広がっています。

一緒に、新しい“意味あるものづくり”を考えてみませんか?

製造業失われた30年の考察

製造業の失われた30年の考察

〜1990年代から現在に至るまでの日本製造業の衰退について〜

政治の失策、社会構造の変化、少子化など、さまざまな理由が日本の製造業の衰退原因として挙げられていますが、私は少し異なる視点から捉えています。

【結論】

日本が得意としてきた「すり合わせ型」のものづくりは、デジタル化の進展により徐々にその役割を終えつつあります。この変化は、製造業全体がイノベーションのジレンマに直面した結果と捉えることができます。すり合わせによるアナログ的な最適化は、より再現性の高いデジタル技術の進化により、段階的に置き換えられてきました。以下に、デジタル化の流れを概観します。

[デジタル化の進展]

1990年代から始まったデジタル化の波は、従来のすり合わせ型プロセスの必要性を減少させました。設計レシピと標準的な組み立て方法だけで製品を量産できるようになり、アナログ回路はデジタル回路へと置き換えられていきました。

さらに、デジタル技術を習得した海外の技術者たちが、同等もしくはそれ以上の製品を、より迅速かつ効率的に開発・製造できるようになったのです。

ここから東南アジアの国々は大きく伸び始めます。当然日本の円高による海外進出も影響しています。

日本のすり合わせ型のアプローチには今なお有効な場面もありますが、全体としてはその必要性が減少しています。また、円高の影響もあり、日本の技術や製造ノウハウが海外へと流出する傾向も強まりました。

※富士フイルムの銀塩写真がデジタルカメラに置き換わった事例は、この構造的変化を象徴するわかりやすいケースでしょう。

[材料分野の強み]

すり合わせの技術が依然として活きる分野の一つが材料開発です。日本が今なお素材分野で優位性を保っているのはこのためです。しかしながら、今後デジタルトランスフォーメーション(DX)が材料開発の手法や評価手段にも及ぶことで、この分野もまた海外との競争が一層激しくなることは避けられないでしょう。

[自動車産業の現状]

自動車産業は、現在も日本の基幹産業の一つですが、電気自動車(EV)の登場によって技術構造が大きく変化しています。EVは、ソフトウェア制御とデジタルコンポーネントの組み合わせによって成り立つ製品であり、従来の内燃機関のようなアナログ技術の「すり合わせ」は不要です。

エンジン技術が残る限りは、日本の自動車産業も一定の競争力を維持できると考えますが、今後はその延命も難しくなる可能性があります。

[まとめ]

日本の製造業は、「すり合わせ」という強みを最大限に活かして発展してきました。しかし、それがゆえにデジタル化というパラダイムシフトへの対応が遅れ、結果として30年間にわたる停滞を招いたと私は考えています。

だからどうするか? というのは重要です。一緒に新規事業を考えましょう!

参考としてインターネットの普及の図を示します。関連しているように思えます。