日々の気づき/ブログ

素材の強みを活かす:新規事業創出と異分野応用の方法

素材に関連する会社から新規事業創出の相談を受けることがよくあります。一般的なアプローチとして、素材の強みを起点にした戦略を推奨しています。このプロセスでは、素材の特徴を徹底的に分析し、代替製品としての利用や新たな分野への参入の可能性を検討します。大まかな流れは以下の通りです。

1.同等素材やライバル会社の動向チェック

・自社の素材で競争できる領域があるかを評価します。

2.物質の特性と機能の洗い出し

・物質の既知の物理的および化学的特性をリストアップします。これには状態、色、臭い、溶解性、融点、沸点、密度、硬さなどが含まれます。物質の化学的特性を考慮に入れます。物質がどのように現在使用されているか、既知の機能を理解します。

3.異分野での応用チェック

・他分野の物質や技術と比較し、物質が他のアプリケーションでどのように利用できるかを検討します。

・既存の他社の素材との置換えの可能性を想像してみます。

このようなアプローチにより、自社の強みを他分野で生かせるかを探ります。

実際のコンサルティングプロセスでは、より詳細な議論を参加メンバーと共に進めていきます。また必要に応じて別のアプローチ方法などを用いたりもします。技術者だけでなく、営業、知財、企画部門のメンバーも交えることで、より効率的な議論が可能になります。

研究開発とランチェスターの法則

研究開発とランチェスターの法則

ランチェスターの法則は、軍事のために見いだされた法則ですが、日本では営業の方の間で流行した法則です。簡単に言うと、強者の戦略と弱者の戦略は大きく異なるということです。弱者は強者のように広域で戦えないので一点集中する方がよいということです。

ランチェスターの法則 wiki

さて、研究開発においてはどうでしょうか。

特に新規テーマや後発のテーマの場合、自分たちが弱者であることをよく認識しなければなりません。この認識が間違っていると、成功することはできません。特に、大企業では強者である分野が複数あったり、既存事業にはリソースが十分にあるので、新しい研究開発においても強者の戦略をとりがちですが、多くの場合失敗してしまいます。新規の場合はスタートは少人数、小予算ですので、新しい分野への参入はベンチャー企業と同じです。

研究開発では、自身が弱者であることをよく認識し、できるだけ特徴のある技術、差別性のある技術に絞って他社よりも少しでも先に行くことが必要です。その、少しでも差別性のある技術はなにか?というのが一番難しいのですが、徹底的に考えるしかありません。後追いのみでは到底勝てるはずもありません。

私事で恐縮ですが、約10年前に1人である技術の開発を進めました。

その時は1人だったので、ある特徴にこだわって、他の性能は無視して開発を進めました。その結果、目標とする性能を達することができました。うまくいくようになると、急に周りの助けも得られるようになり、開発がどんどん進むようになりました。

その後、世界中の企業の方が共同開発したいとやってきました。これは、1つの特徴にフォーカスして開発した結果、私1人でも課題を突破することができ、その突破をきっかけにテリトリーを広げていくという、まさにランチェスターの法則そのものです。

研究開発を進めている人はぜひとも、1つの特徴のあるところに力を集中して、成果をあげて、その後広げていってほしいと思います。決して、自身を強者と思って、他者の後追いで同じことをやってはいけません。

【オンラインセミナー】成功確率を高める新規事業創出の進め方 ~小さく始めて大きく育てる「3回転半ひねり」のイノベーション~

一般社団法人企業研究会にてのセミナー実施です(オンライン)

2024年 5月 16日(木) 13:00~17:00

https://form.bri.or.jp/public/seminar/view/30417

【概要】

時代も、経営者もイノベーションを求めています。既存事業がジリ貧になる中で成功している企業は何が違うのか。そして、どうすれば成功するのかを事例から解説。

そして、多くの技術者が抱える「次に何を開発すべきか」、「最近の市場のニーズ」、「自社技術の顧客ニーズ」「保有技術のいい出口」がわからない、という悩みをいっきに解消します。一般論や概念だけでなく、イノベーションを生み出すための具体的なやり方までも公開いたします。

<習得できる知識>

◆知識に関する学び

・技術者/担当者が新規事業を創出するための考え方/ノウハウを学ぶことができる

・自社の技術のマッピングと目指すべき方向についての基礎知識が得られる

◆使えるテクニックとしての学び

・自身(自社)の技術を見直す方法について

・バックキャスティング法による新規テーマの創出方法

・本提案手法による技術からの新規提案方法

・会社も自身も活きる提案書の書き方

【目次】※内容が進行具合により変わる場合があります

0.はじめに

0.1 自分ごとで考えよう

1.イノベーションについて

1.1 イノベーションの不可避な必要性:なぜ重要なのか

1.2 イノベーションの定義と事例

2.既存事業の衰退:隠された真実

2.1 既存事業がなぜジリ貧になるのか

2.2 経営者の悩みと取り組みを知る

3.成長企業の強みを探る

3.1 自社を知るための技術の棚卸し 具体的なやり方

3.2 アンゾフのマトリックスと強みと事業戦略

(1)実例 (2)成功の共通項は何か?

4.新規テーマの発掘方法

4.1 フォアキャストとバックキャストで考える

4.2 時流にのることの重要性

4.3 社会潮流を利用した未来の予想

4.4 未来の予想をして成功した事業開発の実例

5.イノベーションに特許を利用し効率アップ

5.1 新規事業開発に特許を利用する

5.2 特許情報の凄さ

5.3 新結合によるイノベーションの公式

5.4 バリューチェーンから考えるイノベーションの公式

6.技術者からのプロジェクト提案方法

6.1 強み技術に基づく提案

6.2 超シンプル提案書の骨格

6.3 技術からの提案で商品化までの最短化を目指そう

詳細は以下を参照してください

https://form.bri.or.jp/public/seminar/view/30417

新規事業創出 :後発企業の市場参入における先発企業との競争―4つのポイント

後発企業が市場に参入する際、先発企業は必ずしも有利ではなく不利な要素も存在します。ここでは、それらのポイントを具体的にご紹介します。

革新の不足:

先発企業は成功したビジネスモデルに固執し、新たな革新やアプローチを見落とす可能性があります。後発企業が革新的なアイデアや技術を提供すれば、市場での競争力が向上し、新たな市場チャンスをつかむことができます。

市場変化への対応:

先発企業は市場をリードしていますが、市場は常に変化しています。後発企業は素早く市場変化に対応できるため、先発企業よりも柔軟な展開が可能です。特に先発企業が設備投資などをしていた場合には新たな設備投資が難しく、動きにくくなります。このような市場変化への迅速な対応が後発企業の優位性となります。

競合他社の挑戦:

変化している市場や伸びている市場には競合他社が参入しやすいです。そこに後発企業が新しい製品やビジネスモデルを提供すれば、先発企業の市場シェアを奪取できるかもしれません。競争が激化する中で、先発企業は市場ポジションを守るためにさらなる努力が必要となります。前述のように先発企業が一定の投資や改良しにくい商品を発売していた場合には対応が遅くなります。

市場拡大の制約:

先発企業は早期に市場に参入しているため、一定の市場シェアを確保しています。しかし、市場が成熟すると成長が鈍化する傾向があります。一方、後発企業は成熟市場に参入するタイミングで新たな成長領域を見つけることができるでしょう。

以上のように、先発企業がすべての面で有利とは限りません。後発企業は先発の不利な点を突破し、市場参入を成功させるために、革新と柔軟性を重視していくことが重要です。

小さく始めて大きく育てる!成功確率を高める新規事業開発の進め方

経営者の考える失敗しない新規事業

経営者は、できるだけ短期間に、少ない投資で、大きな利益を得るような新規テーマを期待しています。

実際の所、そのようなテーマはなかなかありません。未来や市場の予測が完全ではないこと、誰もがやっていない技術開発は予測不能な項目も含まれ必ず成功するとは限りません。そのため、経営者が期待しているように一発で成功するような新規事業開発はなかなか難しいのです。

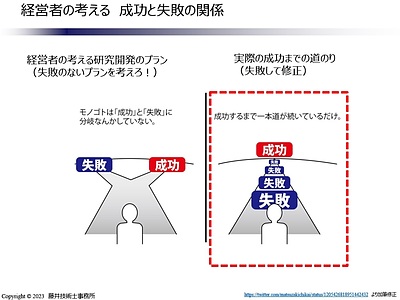

これまでの自身の経験や、たくさんの新規事業開発を見てきた感じでは、小さくスタートさせて、失敗しながらも修正し、その失敗から知見を得ながら成功へ進む場合が多いと思います。すなわち、成功 or 失敗 のゼロイチではなく、失敗から学び、その失敗の延長線上に成功があるようなイメージです。これを図にすると次のようなイメージとなります。

新規事業を企画する部門は経営者から厳しいプレッシャーを受けて、必ず成功しかつ大きな新規事業を企画しようとしています。しかし、そうではなく小さくスタートさせて、修正しながら(ときには失敗しながら)、育てていくような新規事業の方が成功の確率が高いと思います。

経営者を上手く説得して小さく早く進めるような企画を立案することをおすすめします。経営者にそのような進め方の理解がなく、困っているという相談もたまにあります。そのような時は、うまく事例を説明して説得することがいいかなと思います。外部のコンサルを上手く利用して説得していくのも一つの手だと思いますが、いかがでしょうか。

私のコンサルティングで伴走支援します

貴社の新規事業開発を成功に導くために、以下のコンサルティングサービスを提供します。

1)小さく早く始めるための支援

一緒に市場調査、顧客インタビュー、競合分析などを行い、新規事業の可能性を検証します。

2)失敗を恐れないための支援

定期的な進捗確認、課題解決のためのアドバイスなど、事業運営をサポートします。

失敗から学び、改善を繰り返せるよう支援します。

事業推進に必要な精神的な支援も行います。

経営理論やノウハウを提供し、事業の成長を加速させます。

定期的なミーティングや研修など、継続的な学習機会を提供します。

3) 経営者を説得するための支援

事業計画書の作成、プレゼンテーションの指導など、経営者を説得するための資料作成を支援します。

経営者とのコミュニケーションを円滑にするためのアドバイスを行います。

必要に応じて、外部の専門家を紹介することも可能です。

無料相談

新規事業開発についてお悩みの方、ぜひお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。