日々の気づき/ブログ

製造業のための新規事業創出ガイド:自社の強みと市場トレンドを活かす戦略

1. 新規事業を考える視点:自社の強み

製造業で新規事業を考える際には、まず自社の強みからスタートすることが重要です。簡単に言うと、

「自社の強み × 社会潮流 = 新規事業のテーマ」

という流れで考えることが推奨されます。このアプローチを採用し、市場に適合すると、有力な新規事業テーマが見つかります。しかし、その先に進むためには、さらに重要な視点が2つあります。これらの視点を十分に検討することで、失敗のリスクを低減できます。

それは、製造プロセスとバリューチェーンの視点です。たとえ優れた技術があっても、それを用いて実際に製品を作り出せなければ、商品化は実現しません。製造適性や、後工程での利用方法まで考慮しなければ、製品は役に立たなくなります。また、技術のコストが高い場合は、その価値を超えるメリットがあるかどうかを検討する必要があります。逆に、顧客(後工程)が求める製品であれば、喜んで使用してもらえます。私の経験上、顧客が特定の素材を強く望んでいる場合、仕様変更を申し出ることもありました。

一方で、新しいアイデアを考えている際に、「まだ作ったことがない」「経験がない」「売ったことがない」といった懸念が、工場や営業部門から出てくることがあります。このような懸念が強いと、プロジェクトは頓挫しかねません。従って、しっかりとマネジメントし、状況をコントロールする必要があります。場合によっては、CVC(コーポレート・ベンチャー・キャピタル)などを利用して、新規事業を外部で進めることも一つの選択肢です。

結論として、新規事業を考える際には、最終工程までのイメージをしっかりと持つことが重要です。テーマを決定する際には、抜け漏れがないようにチェックシートを用意するなどの準備をすると良いでしょう。最近では、ゲートシステムを使用してチェックを行う企業が増えています。

2. 新規事業を考える視点:時間軸

新規事業を考える上で欠かせない視点は「時間」です。研究や開発を始めてからビジネスが形になるまで、早くても1年はかかるでしょう。通常の研究では、5年程度を見込むことが一般的です。未来は予測できない部分もありますが、科学技術やビジネス分野では、ある程度の予想が可能です。この予想を踏まえ、将来どのような社会になるかを考慮し、今から開発を始めるべきだというのが基本的な考え方です。

現在の問題に迅速に対応することも重要ですが、それだけに集中すると、現場は疲弊し、反応型の仕事だけでは進歩が見込めません。数年後の社会を見据え、その時代に適したビジネスを提供することが求められます。このためには、時間を意識的に考慮することが不可欠です。

5年後の未来は、既に予測されていることがあるかもしれませんし、変化の兆しを捉えることもできるでしょう。これらを上手く活用して新規事業のアイデアを得ることが重要です。そこに自社の強みを組み合わせることで、成功する新規事業が生まれます。

私が実施する新規事業創出セミナーや研修では、目指す業界の未来をどう予測するか、実例を交えて解説しています。自社の事業分野がどのような未来を迎えるのか、考察してみましょう。

3. 新規事業創出の具体例

書店では、MBAや新規事業創出に関連する多数の書籍がありますが、概念に偏りがちで、具体的な事例が不足していると感じます。私のように、若い頃から研究開発(R&D)から新規事業の創出に携わってきた人は少ないかもしれません。また、諸先輩方から直接聞いた成功事例から得た経験も、非常に価値があります。

以下は、講演や研修で紹介している事例のいくつかです。

- 富士フイルムにおける銀塩写真から化粧品への転換思考

- 銀塩写真の危機に際しての現場の対応と新規事業創出への取り組み

- セラミックス研究者が強みを活かして食品事業に展開した例

- バックキャストを用いた新規事業創出の具体的方法

- 知的財産検索を通じて新規事業を発見する例

- バリューチェーンを考慮した顧客ニーズに基づく事例

- 強みを生かした新規事業展開を行う企業の思考法

これらの事例と普遍的な成功へのアプローチを組み合わせ、理解しやすいように話を進めています。機会があれば、一緒に新しい事業を創出しましょう!

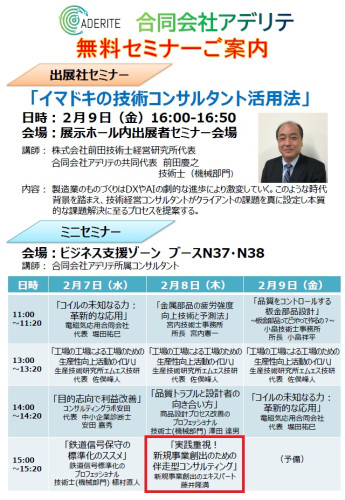

テニキカルショウヨコハマ 2024/2/8 15:00~15:20 でショートプレゼンテーションを行います

2024/2/7-2/9にパシフィコ横浜にて催されるテクニカルショウヨコハマにてミニ講演を行います。

場所:パシフィコ横浜(テクニカルショウヨコハマ)

会場:ビジネス支援ゾーン ブースN37・N38

2月8日15時から15時20分

https://www.tech-yokohama.jp/

合同会社アデリテ様のブース内にて

「実践重視! 新規事業創出のための伴走型コンサルティング」

について語ります。

ご興味のある方は足をお運びいただければ幸いです。

チラシ

新商品開発の成功への道:技術者出身コンサルタントによる伴走支援の重要性

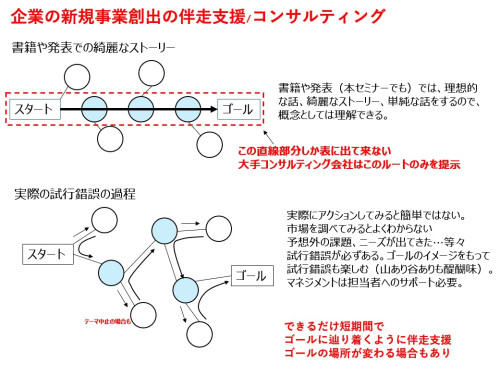

新しい商品を開発したいが何をすればいいかわからない。新規事業を進めたいがやり方がわからないという企業様からの相談があります。そして、大手コンサルティング会社に相談すると高額な金額で、分厚い資料のきれいなプレゼン資料ができてきます。さらに中身は、論理的なストーリーの目標が描かれています。一見すると確かに素晴らしい資料で素晴らしい目標設定で、この資料通り進めればスゴイ製品ができそうです!しかしながら大きな欠点があります。それは商品化までの数年間の時間の経過、実際にものを作っていない机上の空論、マーケットの評価も受けていないし、製造工程も決まっていない...。一番大きな問題は真にニーズに合っているかどうか?です。そのため途中でサンプルを作って顧客にもっていき、評価を受けながら修正していく作業があります。これにより、当初の目標よりも大きく変わった商品ができることもあります。

こうしたコンサルティング資料の範疇を超えて、製品の承認と開発を進めることが求められる場合、多くのコンサルティング会社はそのサポートを提供していません。目標が変化した時点で製品化を断念する企業も少なくないのが現実です。

私のような技術者出身のコンサルタントは、ドキュメントの作成以上の価値を提供します。実際の製品開発に深く関与し、顧客の意見を取り入れつつ、目標を柔軟に修正し、実現可能なゴールに到達するための伴走支援を行います。マーケティング、技術開発、知的財産の取得といった面で綿密な支援を行い、ステージゲートを利用した徹底したチェックを通じて、最終的なゴールへと導きます。

お困り事がありましたらお気軽にご連絡ください。

新規事業の舵取り:大企業の慎重なアプローチとベンチャーの柔軟性 - 専門コンサルタントによる成功へのナビゲーション

大手企業は新規事業の推進に際し、市場調査や競合分析を徹底的に実施します。市場が小さく、十分な利益が見込めないと判断された場合、計画段階で事業を中止することが一般的です。これはリスク回避と既存事業への集中を優先する大企業の戦略に起因します。

対照的に、ベンチャー企業は新規事業を立ち上げる際、徹底した市場調査や競合分析よりも、実際に事業を開始して市場の反応を見てから改善していく手法を採ります。市場規模が小さくても、生存戦略として他のアプローチを模索し、差別化を図ります。このプロセスは、体操の三回転半ひねりのように、初期計画が進行中に変化する過程です。結果として、計画とは異なる商品化がなされ、市場で成功をおさめることもありますが、当然ながら生き残れないベンチャーも少なくありません。ベンチャー企業はリスクを恐れずに新しい挑戦を重視し、生き残りを目指します。

新規事業のアプローチは企業によって異なりますが、成功の鍵は市場の変化に対する柔軟性と進化の能力にあると言えます。リスク回避に注力するあまり新規事業の機会を逃すことがある大企業は、新たな事業を創出するためには既存のアプローチや評価基準を見直す必要があります。

一方で、ベンチャー企業は積極的な行動を通じて市場での生存と成長の機会を掴みます。成功するためには、変化に適応し、進化する柔軟さが必要です。体操の三回転半ひねりのような迅速で柔軟な対応が求められます。

新規事業の構想にあたり、考え過ぎて行動に移せないでいる場合は、少しでも前進して市場の声を聞くことが重要です。

『経験豊富なコンサルタント』が背中を押すサポートを提供します。お気軽にご相談ください。私のような外部の専門家が上司への説得材料としてもお使いいただけます。

革新的な陸上養殖で地域経済を活性化!地方創生の新潮流

ある化学メーカーの新規事業のコンサルティングにて人工海水というものを開発しました。

人工海水とは海水中の塩を含むミネラルの粉です。要は食塩にその他のミネラルが含まれている粉と思ってください。それを水に混ぜ込むと海水が出来上がります。

何に使うかと言うと、陸上養殖です。

陸上養殖は陸の上で海の魚を養殖するので海水が必要となりそのための素になります。

その人工海水を売るためにマーケティング(コンサルティングの一部)をしていたところ、フグやヒラメを飛騨高山で養殖している「飛騨海洋科学研究所」さんと仲良くなりました。

http://hidatorafugu.com/

そこでは、フグを中心に地方(比較的山間部)に養殖のプラントを作って、地域ぐるみで養殖魚のブランド化を進めています。魚種などはお問い合わせください。

また特殊な餌も開発しており、その餌には少しだけ地域の特産物を入れることにしています。

そうすると、地域産の餌で育った地域ブランドの魚が出来上がります。

陸上養殖は海洋養殖と異なり、台風などの影響を受けないため安定した生産が望めます。一方でプラントが必要なので初期の投資がかかります。しかしながらブランド化できれば地域の活性化の効果は大きと考えています。

新規事業創出のコンサルティングでは思わぬ出会いがあり、さらにビジネスが広がっていきます。面白いですね!

ご興味があればご連絡ください。