日々の気づき/ブログ

素材系BtoBの新規事業創出について考える

最近、化学メーカーさまから新規事業創出に関するご相談をいただく機会が増えてきました。複数の企業から伺うのは、「デザイン思考」や「最終顧客のニーズ」を起点に新規事業を進めようとする取り組みが増えているということです。デザイン思考には多くのメリットがありますし、最終顧客を起点に発想する姿勢も非常に重要です。ただし、素材系BtoBの領域では、業界構造の特性から“適用のしかたに工夫が必要”だと感じることが多いのも事実です。

■ 素材BtoBは“最終顧客”が遠い

素材の世界では、最終ユーザーに届くまでに複数のメーカーや加工プロセスが介在します。また、素材は機能・性能で付加価値を出す領域であるため、素材研究者が最終顧客の利用シーンを詳細に想像することは簡単ではありません。例えばPET樹脂を開発している研究者が、最終製品のユーザーマインドを深く理解するのは難しく、時間がかかります。また、考えることができたとしても自社の課題に落ちてこない場合が多いです。

■ 私のワークショップ・コンサルで重視していること

私は、素材系BtoBでは「技術の構造化 × 成長市場探索」の組み合わせが、比較的再現性が高いと考えています。

例えばPET樹脂を開発している会社において、

・PET樹脂の特性・構造・製造工程を整理し、強みを明確化する

・その強みが活かせる可能性のある市場・用途を横断的に探索する

・既存材料の代替シナリオを検討し、技術的に成立するかを見極める

・関連特許・論文を調査し、実現可能性やホワイトスペースを検証する

といった流れで進めています。

素材領域ならではの強みにフィットした方法論として機能するものです。

■ 実例:衣料用素材が「半導体用途」に転用できたケース

過去には、衣料用途で使われていた素材を詳細に分析し、特許を数千件調べた結果、構造を少し改良することで半導体プロセスに適用する材料として価値を出せることが分かった事例があります。これは、素材特有の構造・機能に目を向けたからこそ生まれた発見でした。

■ 「派手さ」より、“業界構造に合った現実的アプローチ”を

デザイン思考を否定したいわけではありません。

むしろ、うまく組み合わせれば非常に有効です。

ただし、素材BtoBでは、

・技術の深い理解

・産業全体の構造把握

・特許・論文からの裏付け

・成長市場との適合性

といった“地に足の着いた探索”が成果を出す鍵になることが多いと感じています。

■ まとめ

・素材BtoBでは、最終顧客が遠いため適用には工夫が必要

・技術の構造化 × 市場探索 × 特許分析が相性の良いアプローチ

・素材固有の強みを活かす手法が大切

・実例として、衣料素材を半導体用途に転用したケースもあり

素材系の新規事業でお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください!

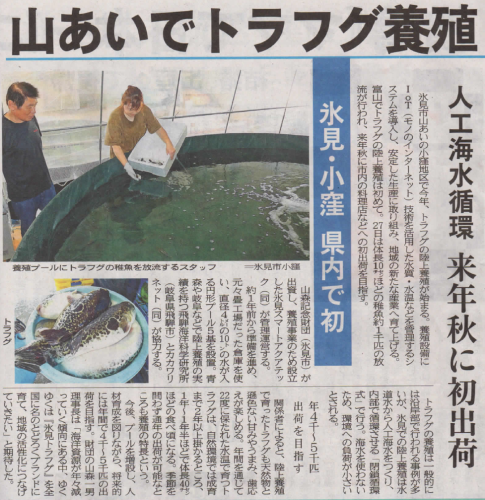

新規事業創出:地方活性化のためのトラフグの陸上養殖について

トラフグの陸上養殖について

7月に、富山県氷見市で養殖事業の会社を立ち上げました。

約5年前にコンサル先の企業と人工海水を共同開発したことをきっかけに、養殖メーカーとのお付き合いが始まりました。私自身は、地域活性化の構想や会社の利益の仕組みづくりを担い、企画を進めてきました。

地方の活性化が大きな目的のため、大企業のような大規模なものではなく、地域の特長を活かした養殖を目指しています。

地域ブランド化

ふるさと納税との連携

地元の旅館や飲食店との協働

地域産物を餌に取り入れることでの差別化このモデルを他の地域にも展開できればと考え、活動を続けています。

企業様や地方自治体など、ご関心のある方がいらっしゃいましたら、ぜひご連絡ください。

なお、私自身は半導体や素材が専門なのですが、新規事業って全く同じなんですね。

お魚さんからパワー半導体まで頑張ります !

デジタル化と信頼の価値の変化

先日のブログで、ものづくりにおけるデジタル化の影響について話をしました。

今回の話は、それをさらに掘り下げた内容です。

あるSNS投稿で、「商社から低コストばかりを求められ、事業が成り立たない!」という声を見かけました。この背景にも、やはりデジタル化の影響があると感じます。

かつては、顔なじみの業者や商社との“長年の付き合い”や“信頼関係”をベースに取引が行われていました。多少コストが高くても、「あの会社なら大丈夫」という信用で選ばれていたわけです。しかし、デジタル化によって状況は大きく変わりました。

世界中の企業とワンクリックで比較される仕様が明確になりました簡単なものはどこでも作れるオーバースペックな品質は仕様に現れず、差別化にならない信頼や信用も、納期と仕様を満たしていれば、価格競争に吸収されてしまうこうして、“目に見えない価値”が通じにくい時代になっています。結果、製品は仕様通りに動けば十分とされ、コストがすべての判断基準になりやすくなりました。仮にすぐに壊れたとしても、「設計の問題」と片づけられるかもしれません。

では、どうするか?

既存製品を作り続けるなら、海外メーカーに勝てるような超低コスト化を目指すしかありません。ですが、それも限界があります。だからこそ、「コストではない何か」で勝負しなければならない時代です。

私は、「意味のあるもの」「価値の本質」に立ち返る必要があると思います。価格では測れない新しい価値、新しいニーズを見つけ出し、それを形にしていく。それが、これからのものづくりに求められている姿ではないでしょうか。

社会は変化しています。競争も厳しくなっています。ですが、だからこそ今、新しいものを生み出すチャンスもまた広がっています。

一緒に、新しい“意味あるものづくり”を考えてみませんか?

地方活性化と陸上養殖

三陸地方のある地域で、陸上養殖プロジェクトをスタートさせることになりました。

私はこの取り組みの最初の仕掛け人として、現在はボランティアで関わっていますが、上手く関連メンバーと地方がハマりました。

地元でふぐやその他の魚種を陸上養殖し、ふるさと納税の対象にしたり、地域の特産品を活用した飼料でブランド化を目指します。

さらに、温泉との連携や、道の駅などでふぐ料理を提供することで、町全体の賑わいにつながることを期待しています。

流通についても、関西から関東までの広域展開に加え、必要に応じてホームページなどを活用し、輸出にもチャレンジしていく予定です。

成功するかどうかは未知数ですが、地方自治体の首長さんも賛同してくださっており、地元企業との連携も進みそうな手応えを感じています。

これは本業とは異なる取り組みですが、人と人をつなぐことで日本全体が元気になればうれしく思います。

新規事業創出が本業なので本業と言えば本業ですが、さて、半導体デバイスの開発という真の本業も頑張らねば……

新規事業の進め方 技術の棚卸し・市場開拓・評価方法

最近、化学メーカー、素材メーカー、電機メーカー などの企業様から、新規事業に関するご相談をいただくことが増えています。特に、以下のような悩みを抱えている企業が多いです。

よくある新規事業の悩み

① 既存事業が衰退する中で、どう強みを活かして新規事業を進めるべきか?

② 技術の棚卸しはどうやるのか?

③ 新規事業のネタ・マーケティングはどうやるのか?

④ テーマの良し悪しはどこで誰が判断するのか?

⑤ 将来性の見極め・用途の見極めの助言・指導

大手コンサルと異なる支援の形:「伴走型」の支援

一般的なコンサルティング会社では、

・方向性の提示

・市場データの提供

・ケーススタディの紹介

などが中心ですが、それだけでは新規事業は進みません。

私は 「伴走支援」 の形をとり、

・アイデア出しのやり方、実践

・事業化の仮説検証の進め方の指導

・参加メンバーの教育(新規事業の考え方、判断基準、マーケティングの基本など)

・実際の顧客ヒアリングの支援

・新規事業の評価フレームワーク導入

など、実際に手を動かしながら、企業の内側から新規事業を生み出せる力を育てる ことを重視しています。

商品化もいくつかあり、嬉しい限りです!