日々の気づき/ブログ

製造業の失われた30年とデジタル化の影響2

【製造業の失われた30年とデジタル化の影響 2】

以前、「製造業の失われた30年」について考察を書きました。

結論として、日本が得意としてきた“すり合わせ型”のものづくり…、つまり「高度で正確」な職人技を前提とした製造スタイルが、デジタル化の波に飲み込まれたのではないか、という話です。

デジタル技術の進化によって、これまで経験や勘で行われていた“高度で曖昧な調整”が、仕様書で正確に定義できるようになり、その結果、海外勢に追い越された。そんな構図です。

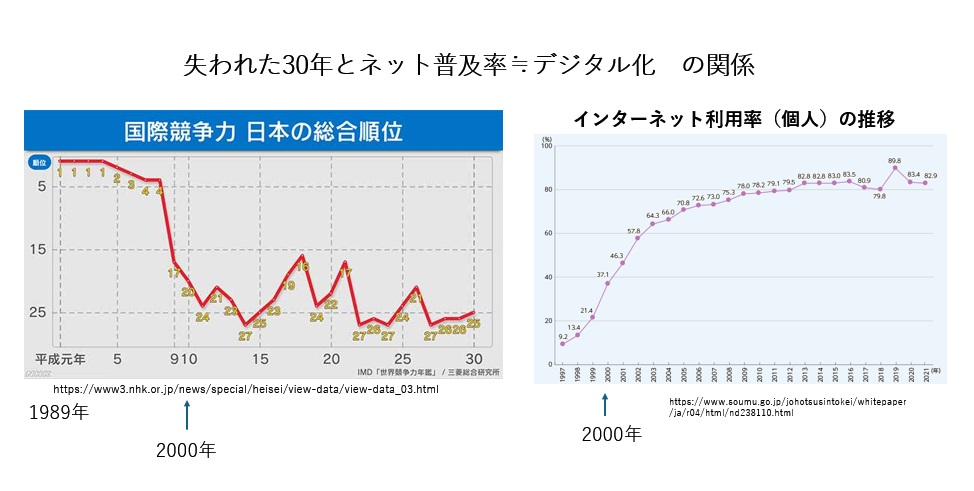

参考までに、日本の国際競争力とネット普及(≒デジタル化)の関係を示した図を下に置いています。

スマホ・デジカメ用レンズの例

この話に関連して、思い出した例があります。

スマートフォンやデジタルカメラ用のレンズです。

ざっくりとした説明になりますが(多少の誤差はご容赦ください)、かつて日本は高精度なガラスレンズを得意としていました。

光軸や収差を極限まで抑える、まさに“匠の技”が光る分野です。

ところが、デジタル画像処理の進化によって、レンズのわずかなズレや歪みはソフトウェアで補正できるようになりました。

その結果、安価なプラスチックレンズでも十分な性能が得られるようになり、ガラスレンズの優位性は急速に薄れていったのです。

「正確さ」の定義が変わった

つまり、デジタル化によって「レンズが光学的に正確である必要はなく、撮影結果として正確であればよい」

という時代になった、ということです。

“正確無比なものづくり”という日本の強みが、ソフトウェアによって補えるようになってしまった。

その結果、高価で高度な製造は、より安価な東南アジアへと流れていったわけです。

『レンズが光学的に正確なもの』→『撮影結果として正確であれば良い』

さあどうする?

しかし近年、東南アジアの製造技術が驚くほど進歩しており、安かろう悪かろう」だった時代はすでに終わりつつあります。日本のものづくりは、再び追い上げられる立場に立たされているように思います。だから “日本の強みとは何か”を見つめ直す必要があると思います。

実際に、新規事業創出のコンサルティングの現場では、自社の強みとはなにか?というのをまず最初に考えるところからスタートしています。

一緒に考えてみませんか?